Post-croissance et soutenabilité. Imaginer et expérimenter des modèles artistiques équilibrés

IMAGINART. Post-croissance et soutenabilité. Imaginer et expérimenter des modèles artistiques équilibrés

Projet ANR, 2026-2029

Coordinateur : Makis Solomos (MUSIDANSE)

Responsables scientifiques : Christine Esclapez (PRISM), João Fernandes (CEAC), Jean-François Jégo (AIAC-INREV).

Post-croissance et soutenabilité. Imaginer et expérimenter des modèles artistiques équilibrés

Tableau récapitulatif des personnes impliquées dans le projet

|

Partenaire |

Nom |

Prénom |

Position actuelle |

Rôle & responsabilités dans le projet (4 lignes max) |

Implication sur la durée du projet (personne.mois) |

|

MUSIDANSE |

Solomos |

Makis |

PR |

Coordinateur scientifique. WP 0, 1, (2), 3, 4 |

18 |

|

INREV-AIAC |

Jégo |

Jean-François |

MCF |

Responsable scientifique. WP (1), 2, 3, 4 |

9 |

|

CEAC |

Fernandes |

João |

MCF |

Responsable scientifique. WP (1), 2, 3, 4 |

9 |

|

PRISM |

Esclapez |

Christine |

PR |

Responsable scientifique. WP 1, (2), 3, 4 |

9 |

|

ICTA-UAB |

Varvarousis |

Angelos |

chercheur |

Responsable scientifique. WP 1, 3, 4 |

6 |

|

MUSIDANSE |

|

|

post-doc |

Cf. projet. WP 0, 1, 2, 3, 4 |

24 |

|

INREV-AIAC |

|

|

IGE |

Cf. projet. WP 2, 3 |

10 |

|

PRISM |

|

|

IGR |

Cf. projet. WP 4 |

10 |

|

CEAC |

|

|

artiste 1 |

Cf. projet. WP 3 |

2 |

|

PRISM |

|

|

artiste 2 |

Cf. projet. WP 3 |

2 |

|

INREV-AIAC |

|

|

artiste 3 |

Cf. projet. WP 3 |

2 |

|

INREV-AIAC |

|

|

2 stagiaires |

Cf. projet. WP 2, 3 |

12 |

|

CEAC |

|

|

2 stagiaires |

Cf. projet. WP 2, 3 |

12 |

|

PRISM |

|

|

1 stagiaire |

Cf. projet. WP 4 |

6 |

|

MUSIDANSE |

Ginot |

Isabelle |

PR |

Experte en danse et écologie. WP 1 |

2 |

|

MUSIDANSE |

Pierrepont |

Alexandre |

MCF HDR |

Expert en improvisation. WP 1, 2 |

2 |

|

MUSIDANSE |

Del Ghingaro |

Ulysse |

doctorant |

Expert en écologie sonore et en recherche-création. WP 1, 2, 3, 4 |

2 |

|

INREV-AIAC |

Daste |

Sophie |

MCF |

Experte en technologies numériques de création. WP 2, 3 |

2 |

|

INREV-AIAC |

Selmane |

Ines |

doctorante |

Experte exposition des œuvres low-tech. WP 2, 3 |

2 |

|

CEAC |

Chèvremont |

Alexandre |

PR |

Expert en philosophie de l’écologie sonore. WP 1 |

2 |

|

PRISM |

Cesaro |

Pascal |

MCF |

Expert pour la réalisation du film documentaire. WP 4 |

3 |

|

PRISM |

Simonnot |

Joséphine |

IGR |

Experte en Humanités numériques Gestion plan de données. WP 4 |

2 |

|

PRISM |

Barthet |

Mathieu |

MCF |

Expert en Médias numériques WP 2, 3 |

3 |

|

ICTA-UAB |

Kallis |

Giorgos |

PR |

Expert en post-croissance. WP 1, 4 |

2 |

Évolutions de la proposition détaillée par rapport à la pré-proposition

La proposition détaillée a retravaillé le projet en tenant compte des remarques de l’avis final du Comité d’évaluation de l’année dernière : cf. le document effet mémoire. Par ailleurs, elle a tenu compte de l’avis du Comité après la soumission de la pré-proposition de cette année : la rédaction des hypothèses s’est strictement cantonnée aux propositions scientifiques, évitant toute tonalité prescriptive ; les attendus épistémologiques ont mieux été exposés ; les terrains d’étude du WP 2 de la pré-proposition, devenu WP 3 pour mieux articuler la complémentarité avec l’ancien WP 3 devenu WP 2, ont mieux été explicités ; les taux d’implication des responsables ont été précisés et celui du coordinateur a été corrigé.

I. Contexte, positionnement et objectifs de la proposition

a. Objectifs et hypothèses de recherche

Les enjeux écologiques et la création artistique

Le monde de la culture et de l’art prend progressivement conscience de la crise climatique. De plus en plus d’acteurs réfléchissent à ce que seraient des « bonnes pratiques » (M. Ballarini, 2024) pour mener à bien la transition écologique : citons le Guide d’orientation et d’inspiration publié par le Ministère de la Culture (2023), qui définit des « modes de production écoresponsables » ou le rapport du Shift Project (2021), Décarbonons la culture, qui « présente les principaux enjeux énergétiques et climatiques auxquels est confronté le secteur, ainsi que les leviers de décarbonation à actionner […] pour gagner en résilience ». Cependant, les mesures résultantes concernent essentiellement, pour l’instant, les cadres dans lesquels se déroulent les productions artistiques (pratiques écoresponsables pour organiser un festival, un concert, etc.) plutôt que les créations artistiques elles-mêmes.

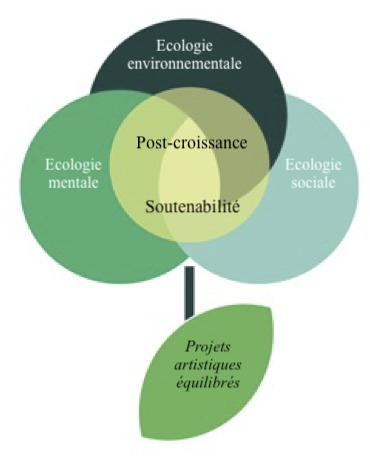

Par ailleurs, de plus en plus d’acteurs et d’auteurs constatent que les problèmes environnementaux sont inextricablement liés à des problèmes sociaux ; comme l’écrivent la philosophe Catherine Larrère et l’ingénieur agronome Raphaël Larrère (2015) : « La crise environnementale, c’est le naturel qui fait irruption dans le social (nos problèmes environnementaux sont des problèmes sociaux) et le social qui s’imprime sur le naturel (ce sont certaines activités de notre vie sociale, notamment depuis l’âge industriel, qui dégradent la nature) ». De même, les questions environnementales semblent aller de pair avec des questions mentales, qui conduisent aux effets démobilisant de l’écoanxiété ou de la solastalgie (B. Morizot, 2019). Dans ce contexte, le projet IMAGINART se propose de convoquer les trois « registres écologiques » énoncés par Félix Guattari (1989).

Le projet IMAGINART (hypothèses de recherche)

Afin de répondre à la crise écologique en convoquant les trois registres écologiques, le projet IMAGINART souhaite (1) se centrer sur le faire artistique et (2) imaginer et expérimenter des théories et des pratiques artistiques équilibrées qui permettraient de décarboner l’art (écologie environnementale), le rendre accessible et inclusif (écologie sociale) et le penser comme véhicule de bien-être (écologie mentale).

L’équipe du projet a choisi d’étudier deux grandes pratiques artistiques qui, depuis la fin du XXe siècle, sont en extension et posent la question des moyens de création, de production et de diffusion (expansion des dispositifs technologiques notamment) : la musique et les arts sonores d’un côté – les arts sonores étant pris ici comme extension de la musique, comme l’a suggéré le coordinateur scientifique du projet (M. Solomos, 2013 et 2020) et non comme art singulier –, les pratiques visuelles numériques de l’autre. En effet, ces deux domaines peuvent être pris comme cas d’étude (et non comme corpus étanches), dans la mesure où ils engagent des pratiques connectées, faisant appel à des technologies créatives, numériques et participatives, impliquant également un rapport singulier à la subjectivation (perception incarnée, immersion, etc.). Ce sont également des pratiques performatives qui dépendent du lieu dans lequel elles sont énoncées. Pratiques artistiques situées, elles prennent corps dans le temps de l’action artistique ; elles impliquent un rapport singulier au corps, à l’espace, au temps, mais aussi aux dispositifs technologiques qui leur confèrent leur signification et déterminent leur rapport au public et à la scène.

L’hypothèse principale d’IMAGINART est que deux notions peuvent être mobilisées et entremêlées pour traverser les trois registres écologiques dans les arts (à travers les cas d’étude de la musique / des arts sonores et des arts visuels numériques) : celles de la décroissance des moyens et de la soutenabilité des technologies.

Pour des projets artistiques post-croissants (objectif 1)

Un rapport sur les perspectives utopiques souligne que, parmi trois utopies, celle écologique, celle sécuritaire et celle techno-libérale, les Français optent majoritairement pour la première, « qui évoque une organisation de l’économie et de la société tendue vers l’équilibre et la sobriété. […] Le maître mot pourrait en être : “moins, mais mieux” » (P. Moatti, éd., 2019). Cette expression pourrait être la devise de la décroissance, notion apparue dans les années 1970, qui fut pendant longtemps considérée comme hétérodoxe, et qui gagne actuellement du terrain avec des économistes-écologues (T. Parrique, 2022), lesquels posent notamment la question des limites (G. Kallis, 2019). Il est désormais admis que la décroissance (des moyens) n’est pas un but en soi, mais une voie pour mener à une société post-croissante, qui remettrait en question le modèle dominant du productivisme et de l’homo œconomicus (S. Latouche, 2006), et développerait d’autres modèles, basés sur des valeurs telles que le care, le partage, l’autonomie ou le temps libre (C. Brunet et al., 2023), mais aussi la création artistique.

IMAGINART propose d’explorer de manière systématique, et pour la première fois, comment la musique / les arts sonores et les arts visuels numériques pourraient contribuer, par une autolimitation de leurs moyens de création, de production et de diffusion – en combinaison avec une abondance de care, de partage, d’autonomie… –, à l’émergence d’une société post-croissante et soutenable reposant sur des pratiques artistiques équilibrées.

Pour des technologies artistiques soutenables (objectif 2)

La question de la décroissance des moyens est intrinsèquement liée à celle des technologies, notamment eu égard à la musique / aux arts sonores et aux arts visuels numériques où les développements ont été fulgurants ces dernières décennies. La soutenabilité – notion complémentaire à celle de post-croissance – fait, elle aussi, l’objet de réflexions de plus en plus importantes à propos du développement exponentiel des technologies. Il ne s’agit pas d’évoquer, avec cet anglicisme, le « développement durable » actuellement remis en question (D. Bourg et al., 2014), mais d’avancer l’hypothèse qu’il est possible de nous acheminer vers des technologies non seulement moins nocives pour l’environnement, mais aussi plus pérennes, plus partageables et plus conviviales. IMAGINART fait ainsi l’hypothèse que la création artistique actuelle pourrait reposer sur d’autres types de technologies ou bien sur d’autres usages des technologies existantes, les orientant vers davantage de durabilité, de respect de l’environnement, d’inclusivité et d’éthique. Le projet estime que ces questions permettraient de tempérer l’écart existant actuellement entre des artistes qui, « bifurquant », renoncent totalement aux technologies et d’autres qui se retrouvent entraînés dans une fuite en avant portée par le techno-solutionnisme.

IMAGINART propose de mener une critique constructive du rôle des technologies dans les deux domaines artistiques choisis – tant par la théorie que par la pratique (projets artistiques en recherche-création) – afin de favoriser les solutions soutenables.

Pour des projets artistiques équilibrés (plus-value du projet)

Combinant post-croissance et technologies soutenables (Kerschner et al., 2018), IMAGINART pose la question de la viabilité de la création artistique dans le monde de demain, dans l’espoir de repenser les pratiques artistiques à l’heure de la crise écologique. Il conviendra de procéder à une réflexion approfondie qui permettra d’identifier les écarts conceptuels et sémantiques. Un écueil doit notamment être évité en distinguant la frugalité à laquelle nous invite la société post-croissante de l’austérité, d’un ascétisme non choisis ou d’une situation subie de pénurie. Il s’agira de penser l’idée de pratiques artistiques équilibrées en la proposant comme une « protopie » (K. Kelly, 2016) ou « utopie réelle » (E. O. Wright, 2010) et en explorant des alternatives suggérant l’autolimitation des moyens, tout en gardant la teneur et la complexité des œuvres. Les attendus épistémologiques du projet espèrent ainsi développer des hypothèses permettant de s’acheminer vers une plus grande sobriété énergétique (écologie environnementale), vers la création de communs et de sociétés plus inclusives (écologie sociale) et vers le partage de nos imaginaires (écologie mentale). Il s’agit d’imaginer des formes post-croissantes pour mieux s’épanouir, pourrions-nous dire de manière poétique.

b. Positionnement par rapport à l’état de l’art

Le tournant écologique des arts

Les artistes d’aujourd’hui pourraient nous aider à reformuler ces questions du fait qu’une partie d’entre elles et eux intègre désormais les problématiques écologiques. Ces dernières décennies, nous avons assisté à la naissance d’une « esthétique environnementale » (N. Blanc, 2008) ou d’un « anthropocénart » (B. Ramade, 2022). Il existe de nombreux travaux sur la question, dont certains vont dans le sens de l’élargissement précité de la notion d’écologie, parmi lesquels le livre récent du coordinateur scientifique du projet (M. Solomos, 2023, 2025), qui traite des trois écologies en musique / arts sonores. Pour l’écologie et l’écosophie sonore, citons le livre de Roberto Barbanti (2023), qui collaborera au projet. Pour les arts visuels numériques, mentionnons l’article de l’un des responsables scientifiques du projet, Jean-François Jégo (avec A.-L. Georges-Molland, 2024). On voit ainsi se développer des arts « en transition » (R. Barbanti, I. Ginot, M. Solomos, C. Sorin, 2024), où les activistes environnementaux ont leur équivalent chez des artistes qui se saisissent de la crise climatique ou de la menace pesant sur la biodiversité pour développer de nouvelles formes artistiques (A. Polli, 2016), où l’on s’exerce à des promenades sonores (A. Freychet, 2022) ou artistiques (J. Perrin, 2017) qui ouvrent le champ des trois écologies, pour ne donner que deux exemples parmi un corpus de plus en plus vaste. Cependant, la question des moyens et notamment des technologies est encore peu abordée dans ce tournant écologique des arts.

La soutenabilité des technologies

L’utilisation des technologies dans l’art soulève de nombreuses questions. Constatons que les enjeux des trois écologies y sont étroitement mêlés : (1) leur coût environnemental, qui porte sur la fabrication des composantes électroniques ainsi que sur les serveurs en ligne (K. Devine, 2019), leur consommation d’énergie et leur fin de vie passant par un recyclage souhaitable bien que rarement effectif (J.F. Jégo et al., 2024) (2) est fortement lié à leur coût social, qui tient à leur propriété privée laquelle, selon Cédric Durand (2020), nous a propulsés à l’ère du « techno-féodalisme » (3) et à leur coût mental – beaucoup de technologies actuelles se caractérisent par la captation de l’attention (Y. Citton, 2014). Inversement, il semble que le bas prix d’une technologie (relevant donc du social) soit corrélé à une plus grande convivialité (écologie mentale) ainsi qu’à une moindre empreinte carbone. C’est ce que souligne un rapport récent sur l’économie de l’attention numérique qui propose des pistes pour mettre le numérique au service d’une attention psychique, sociale et environnementale (rapport Votre attention s’il vous plaît, 2022).

En matière de soutenabilité des technologies au sens précisé, qui est la question qu’IMAGINART traitera pour mettre en relation les trois écologies, leur obsolescence – souvent programmée – fait peser sur les œuvres artistiques une menace : face à la disparition de certaines technologies, les œuvres nécessitant des développements technologiques risquent, de plus en plus fréquemment, (1) de ne plus être « réactivées » pour des raisons de format, d’interopérabilité ou de vieillissement des supports de diffusion (C. Dazord, s.d.) et (2) de ne pas être intégrées dans l’histoire des répertoires contemporains (S. Lemouton et al., 2018) : comment alors conserver l’œuvre, son processus, son contexte de création ou d’exposition et remontrer l’œuvre originale à partir des traces enregistrées, des témoignages de l’époque (L. Fauduet et al., 2017) ? Certains chercheurs travaillent en effet sur la préservation des œuvres musicales avec électronique et étudient avec des artistes des moyens de préserver et de réactiver leurs œuvres numériques et interactives (Ibid.). D’autres réfléchissent au cycle de vie des technologies comme le fait pour les technologies musicales Myriam Desainte-Catherine, qu’IMAGINART sollicitera pour son expertise. Citons encore Frédéric Bevilacqua, chercheur à l’Ircam, qui collaborera également au projet et qui développe des outils d’interaction geste-son/image légers et interopérables (F. Bevilacqua et al., 2009) ouvrant la voie à des appropriations artistiques davantage frugales. C’est pourquoi, émerge actuellement la nécessité d’une réflexion ancrée sur l’invention de « technologies appropriées » (C. Richard, 2018) impliquant un rapport actif aux outils et adaptées aux circonstances et aux besoins (et non l’inverse), qui permettent de « reconquérir notre souveraineté » (ibid.). Cette question de la soutenabilité des technologies renvoie donc aux trois écologies. On pourrait la lier à la notion de « convivialité » développée par I. Illich (1973), notion que nous pouvons rapporter à des outils technologiques qui élargiraient le rayon d’action personnel (écologie mentale), qui seraient libérés de la question de la propriété (écologie sociale) tout en étant efficients au sens de l’écologie environnementale.

De la post-croissance dans les arts

En matière de décroissance des moyens et de post-croissance dans les arts, le débat a débuté dès la fin du XXe siècle dans le champ des arts visuels (S. Barron, 1997) et commence à intéresser également les musées et les écosystèmes de l’art, qui doivent faire face quotidiennement à une surproduction d’œuvres reposant sur des technologies voraces écologiquement (N. Seigal, 2017). Le sujet a donné lieu à quelques expositions1. On peut aussi mentionner des artistes pratiquant une tendance à la raréfaction des images (R. Barbanti, S. Bordini, L. Verner, 2012) ou des artivistes (J. Jordan, 2020). On rencontre également le débat dans d’autres arts tels que la danse, où l’on pourrait citer Julie Nioche et son projet Danse passante (J. Nioche, I. Ginot, 2024). La question de la post-croissance demeure pourtant programmatique et n’est que récemment suivie de réels engagements écologiques et d’usages artistiques totalement assumés. Surtout, le débat porte peu sur la question de la technologie.

C’est en musique / arts sonores et dans les arts visuels numériques que la question de la décroissance des moyens rencontre avec urgence celle de la soutenabilité des technologies – et cela a encore été peu abordé (collectif AIMEE, 2016). En effet, dans ces domaines artistiques, les moyens de création sont fortement dépendants de ressources technologiques et énergétiques, et ceci dans des contextes de production variés, que ce soit avec des institutions culturelles, avec le marché de l’art ou avec des groupes de travail informels ou autonomes. La musique a été l’un des premiers arts à épouser les nouvelles technologies comme prolongement naturel de ce que les musiciens appellent « technique » – et ceci du développement des instruments électriques jusqu’aux utilisations désormais courantes de l’intelligence artificielle à des fins de création (M. Clancy, éd., 2022). Quant aux arts sonores, si on les pense comme prolongement de la musique par un recentrement sur le son, ils sont tout aussi friands de technologies. En ce qui concerne les arts visuels numériques, leur naissance même est intimement mêlée aux développements technologiques – d’abord analogiques, puis cybernétiques – qui ont conduit à une émergence exponentielle de courants artistiques et mass-médiatiques (R. Hoetzlein, 2011).

Croisant les préoccupations écologiques de la décroissance des moyens et de la soutenabilité des technologies, IMAGINART souhaite approfondir quelques pistes émergentes :

(1) Certains artistes, tels qu’Agostino Di Scipio (2024), partant du constat que l’art est un milieu technique (technologique), œuvrent pour une « économie de moyens » ainsi que pour des systèmes utilisant des logiciels open source (tels que Pure Data) basés sur un développement non-propriétaire ;

(2) D’autres artistes se dirigent vers les low-tech, comme a pu le faire Jean-Luc Hervé avec son dispositif « Pré » constitué de 24 enceintes connectées construites à partir de nano-ordinateurs Raspberry-pi (ordinateurs au coût réduit et travaillant avec des logiciels libres), utilisés notamment dans sa pièce Zones (2023) ou le duo Joanie Lemercier et Juliette Bibasse qui envisagent désormais des installations visuelles et interactives facilement démontables ou constructibles à distance, réduisant les déplacements et optimisant du même coup la logistique ;

(3) On peut évoquer le DIY (Do-It-Yourself) avec par exemple l’artiste visuel Paul Vivien et/ou les approches très low-tech du collectif OYE revisitant le vidéomapping au moyen de leurs visiophares, des rétroprojecteurs considérés obsolètes et modifiés pour être moins énergivores et transportables ou, pour la musique / les arts sonores – qui ont déjà une tradition bien établie depuis le Sonic Arts Union collective (R. Ashley, D. Behrman, A. Lucier et G. Mumma), la culture punk (F. Hein, 2012) ou la culture du circuit-bending (R. Ghazala, 2005) –, avec Olavo Vianna ; le DIY devient également important dans d’autres arts technologiques comme le cinéma (C. Sorin, à paraître) ;

(4) On peut citer l’art du hacking dont l’une des références est l’ouvrage de Nicolas Collins (2020), qui décrit comment produire et/ou modifier rapidement et à peu de frais différents circuits électroniques pour faire de la musique ; mais on peut mentionner aussi les artistes qui se servent de téléphones portables du public ;

(5) Enfin, on ne s’interdira pas d’explorer la piste de la « bifurcation », où l’artiste renonce, en connaissance de cause, aux technologies avancées, piste qu’explorent des artistes visuels venant du vidéomapping numérique cités précédemment tels que Paul Vivien, qui propose des événements reposants sur des projections simples de lumière LED, ou encore Joanie Lemercier explorant des installations à partir de la lumière naturelle du soleil.

L’originalité d’IMAGINART

Ces questions ont encore été peu explorées : concernant la soutenabilité des technologies, les travaux portent peu sur les technologies utilisées dans l’art ; quant à la post-croissance, elle est encore peu discutée en musique / arts sonores et dans les arts visuels numériques. Par ailleurs, l’une des originalités du projet est de proposer d’explorer non pas un choix particulier et unique, mais une vaste gamme de choix allant de l’utilisation plus économe de la technologie au renoncement à la technologie. À l’heure actuelle, il n’y a pas une seule réponse possible pour quiconque s’intéresse à définir des projets artistiques équilibrés, il convient donc de penser les choix post-croissants et soutenables comme une gradation entre le système productiviste actuel reposant sur une croissance infinie et une posture plus radicale d’ermitage proposant de mettre en pause toute production. Il y aurait un continuum d’alternatives (cf. tableau : J.-F. Jego, 2023) partant de : (1) la croissance actuelle sans changer sa pratique, (2) une croissance durable proposant des compensations dites « vertes », (3) une post-croissance qui consisterait à équilibrer production, consommation en réduisant l’énergie dépensée, (4) une bifurcation consistant à changer de voie ou à se reconvertir, et enfin (5) l’ermitage comme l’occasion de reconsidérer sa propre pratique artistique.Ces alternatives sont bien entendu complémentaires, mais nous orientons notre recherche vers la post-croissance et ses leviers comme la sobriété (consommer moins, mutualiser…) et l’autoproduction (incluant l’échange ou le don) que l’on retrouve dans l’idée de low-tech et de « fait maison » individuel (Do-It-Yourself) ou collectif (Do-It-Together ou Do-It-With-Others).

|

croissance |

Croissance durable |

post-croissance |

bifurcation |

ermitage |

|

logique productiviste |

compensation |

réduire, équilibrer |

reconversion |

reconsidérer |

c. Méthodologie et gestion des risques

Méthodologie

IMAGINART convoque l’interdisciplinarité en entremêlant : (1) chercheurs en arts (laboratoires MUSIDANSE, INREV/AIAC, CEAC, PRISM) et chercheurs en post-croissance (laboratoire ICTA-UAB) ; (2) chercheurs en arts et spécialistes des technologies dans l’art (laboratoires INREV/AIAC, CEAC et experts en dialogue avec le projet) ; (3) spécialistes de la musique / des arts sonores (laboratoires MUSIDANSE, CEAC, PRISM) et spécialistes en arts visuels numériques (laboratoire INREV/AIAC).

En matière de méthodologie, le projet imbrique : (1) la recherche fondamentale avec (2) la recherche-création. La première vise au développement de connaissances et de théorisations, et la seconde met en œuvre un “entretoisement” (L.-C. Paquin & C. Noury, 2020) entre recherche et création qui permet de dégager des processus d’invention (C. Esclapez, 2020). Cette interaction entre recherche fondamentale et recherche-création est au cœur d’IMAGINART, notamment à travers le dialogue entre chercheurs d’un côté et, de l’autre, artistes invités ainsi qu’artistes-chercheurs des laboratoires impliqués. Nous mettrons en place des mécanismes afin que le dialogue entre ces deux méthodologies se réalise pleinement et soit fertile. Ainsi, nous veillerons à ce que le projet procède par l’interaction continue entre recherche et recherche-création dans son organisation et le phasage de ses WP (entremêlement, pendant tout le déroulement du projet, entre le WP 1 et les WP 2 et 3, avec, pour aboutissement, les publications du WP 4). Nous privilégierons les démarches par expérimentation et nous procéderons par cas d’étude, pratiquant une méthodologie dialogique – fondée sur l’échange permanent entre chercheurs, artistes et chercheurs-artistes – et accordant une attention particulière à l’observation, la cartographie et la documentation tant des processus de recherche que des processus de création. Plus généralement, nous veillerons à ce que les deux méthodologies profitent mutuellement de ce dialogue, ce qui permettra à la fois de consolider la notion de recherche-création – qui se développe de plus en plus à l’université dans le domaine des arts, mais aussi dans les relations arts/sciences – et de faire en sorte que cette consolidation ait des retombées positives sur la recherche fondamentale. IMAGINART souhaite en somme procéder à l’élaboration de zones d’inspiration mutuelle et de projets collaboratifs qui favorisent un dialogue continu entre ces deux sphères, livrant des résultats à la fois artistiques et scientifiques. (Nous ferons aussi appel, dans une moindre mesure, à la recherche-action pour une enquête de terrain.)

IMAGINART se compose de cinq WP, qui sont interdépendants tout en étant dédiés à des tâches clairement différenciées :

- le WP 0 est dédié à la gestion et à la coordination du projet ;

- le WP 1 est pensé comme le socle du projet, il est dédié à la recherche fondamentale (et à la recherche-action) : il a pour mission de penser et théoriser les pratiques artistiques post-croissantes et les technologies artistiques soutenables, qui sont au centre du projet, ainsi que de mener une enquête de terrain pour avoir une vue générale de l’état de l’art complétant les développements propres au projet ;

- les WP 2 et 3, dédiés à la recherche-création, sont complémentaires. Le WP 2 consiste en des résidences d’artistes invités pensées comme les lieux propices à l’émergence de solutions artistiques équilibrées (solutions difficiles à prévoir ou à anticiper, car elles sont directement dépendantes des conditions de la rencontre entre artistes et chercheurs et des situations de création, d’invention ou de sérendipité). À partir des idées qui auront émergé dans le WP 2, le WP 3 se focalise sur les moyens de production artistiques en élaborant et en expérimentant des outils post-croissants et soutenables, puis en réfléchissant aux performances artistiques qui utiliseront ces outils. Ces deux WP sont étroitement imbriqués et dialoguent, tout le long du déroulement du projet, avec le WP 1 ;

- le WP 4, mené par l’ensemble des responsables, veille à la documentation du projet et à sa dissémination.

WP 0. Coordination (responsable : M. Solomos)

WP 0.1. Coordination. Cette sous-tâche a pour fonction de veiller au bon déroulement d’IMAGINART avec : la mise en œuvre de l’accord de consortium, les recrutements pour les postes créés, la planification de réunions mensuelles entre les membres du projet et la rédaction de comptes rendus de ces réunions, le suivi du budget, les interactions avec l’ANR et les tutelles, le suivi des livrables, la préparation pour les évaluations, le suivi de questions autour de la propriété intellectuelle et du plan de gestion des données, notamment.

WP 0.2. Communication. Elle est assurée au sein du projet par l’alternance de communication synchrone (visioconférences principalement) et asynchrone (rapports mensuels favorisant la circulation de l’information entre les participants, partage de l’agenda du projet, mise en ligne des documents, etc.). La communication publique se fait par le site internet dédié au projet (mises à jour mensuelles ; l’ensemble des partenaires sont invités à nourrir ce site) et la diffusion d’une newsletter semestrielle. Livrable : (1) Site internet du projet et newsletter.

WP 0.3. Gestion des risques. Il s’agit, durant le développement du projet, de prévenir ou de remédier à des impossibilités qui pourraient survenir lors de la concrétisation de certaines tâches, et notamment lors de leur

combinaison ainsi que d’adapter, si besoin, les livrables programmés. Livrable : (1) Rapports.

WP1. Penser et imaginer des pratiques artistiques post-croissantes et soutenables (responsables : C. Esclapez, M. Solomos, A. Varvarousis)

Ce WP constitue le fondement du projet. En interaction permanente avec les WP 2 et 3, nourri également par la résidence d’écriture du WP 4, il aboutit à la documentation et aux publications du WP 4. Véritable atelier conceptuel, il a pour propos de formaliser les idées phares et le lexique commun qui se développeront durant le déroulement du projet. Il consiste en une recherche fondamentale (première sous-tâche) autonome et alimentée également par une recherche-action (seconde sous-tâche). Dans ce WP se tissent les rencontres interdisciplinaires précédemment mentionnées entre chercheurs en arts et chercheurs en post-croissance, entre chercheurs en sciences humaines et chercheurs en technologie et entre spécialistes des diverses disciplines artistiques (musique/arts sonores et arts numériques). Les membres des cinq laboratoires y établissent un dialogue entre eux et avec les artistes en résidence ainsi qu’avec des experts, chercheurs et artistes invités ponctuellement.

WP 1.1. Théorisations et mises en réseau. IMAGINART mène une recherche fondamentale sur la musique / les arts sonores et les arts visuels numériques et, plus généralement, sur l’art dans son ensemble à partir de la question : comment l’art s’inscrit-il dans la transition vers une société post-croissante, aux technologies soutenables ? Quelle peut être la contribution propre à l’art ? Comment se matérialise la décroissance des moyens dans l’art ? Peut-on développer des technologies autres ou faut-il adapter les technologies existantes pour les rendre soutenables ? Et comment, dans cette combinaison de la post-croissance et du développement de technologies soutenables, se mesurent les projets artistes équilibrés que souhaite étudier et développer le projet ? Comment, enfin, développer simultanément les trois écologies (décarboner l’art, le rendre accessible et inclusif et le penser comme véhicule de bien-être) ? La réflexion sur ces questions par les membres de Musidanse, d’INREV-AIAC, du CEAC et du PRISM ainsi que les artistes en résidence, bénéficiera de l’apport des spécialistes des théories de la post-croissance de l’ICTA-UAB ainsi que des experts spécialistes en technologies de l’art qu’invitera le projet dans son séminaire. Inversement, les spécialistes en décroissance travailleront en grande partie pour la première fois avec des artistes professionnels et des chercheurs en art. Il est à noter que, lorsqu’il est question d’art dans les congrès ou publications des théoriciens de la décroissance, il s’agit le plus souvent d’un art amateur, souvent réduit à l’artisanat (cf. Latouche, 2010). Ce sera donc l’une des premières occasions pour ces théoriciens de retravailler leurs concepts à partir d’artistes professionnels, ouvrant ainsi de nouveaux territoires à leurs réflexions. Par ailleurs, cette sous-tâche a pour propos de réaliser un état de l’art international et interdisciplinaire, afin de construire un réseau de théoriciens et d’artistes pluridisciplinaires qui s’intéressent à la post-croissance et aux technologies soutenables. Livrables : (1) Séminaire annuel interuniversitaire Arts, post-croissance et soutenabilité des technologies artistiques avec actes, en format hybride (présentiel et distanciel). Ce séminaire tissera les réflexions des collaborateurs du projet, des artistes invités et des experts sollicités ainsi que de conférenciers ponctuels invités ; (2) Organisation, à la fin du projet (conjointement au festival de clôture), du premier congrès international Arts, écologie, post-croissance, soutenabilité avec actes, qui sera appelé à se développer sous la forme d’une biennale en recherche fondamentale et en recherche-création.

WP 1.2. Enquêtes de terrain. Les collaborateurs des cinq laboratoires ont pour tâche de mener des enquêtes de terrain auprès d’artistes et de collectifs d’artistes, ainsi que de lieux institutionnels ou de tiers-lieux (ou lieux alternatifs), en France, en Espagne et dans certains autres sites européens. Sont ciblés les artistes, les pratiques, les espaces et les discours ayant déjà épousé les logiques de la post-croissance et de la soutenabilité des technologies. Le projet réalise une cartographie de ces logiques. Chaque enquête sera menée conjointement par un chercheur en art et un spécialiste en post-croissance afin de complexifier le regard et d’avoir un aperçu global des enjeux. Livrable : (1) Enquête qualitative aboutissant à une publication multimédia issue d’entretiens et de l’analyse de pratiques artistiques représentatives, illustrant notamment la gamme des possibilités, de l’économie des moyens à la bifurcation. Les données des enquêtes seront mises sur Huma-Num.

WP 2. Résidences d’artistes (responsables : C. Esclapez, J. Fernandes, J.F. Jégo, M. Solomos)

Ces résidences constituent l’un des points centraux du projet. Elles (1) permettent la circulation des idées au sein du projet entre les partenaires, car elles seront partagées entre tous les partenaires ; (2) renforcent la méthodologie procédant par cas d’étude, tant pour les domaines artistiques étudiés que pour la gradation de l’étude des possibilités pour la décroissance des moyens et la soutenabilité des technologies (de l’ « économie des moyens » à la bifurcation) ; (3) rendent efficient le contact direct avec la création en train de se faire, qui est au cœur du projet, et qui nous met en posture de ne pas avoir des a priori de recherche et d’être ouverts aux découvertes en temps réel. Par ailleurs, elles ont lieu en interaction : a) avec le WP 1 : les artistes en résidence participeront au séminaire interdisciplinaire ; b) avec le WP 3.

IMAGINART prévoit trois artistes ou groupes d’artistes invités avec des résidences se font en trois temps :

- une première résidence pour chaque artiste se déroule dans l’une de nos trois universités (respectivement Lille, Paris 8 et AMU en collaboration avec le GMEM). Cette première résidence sera dédiée à la réflexion sur la fabrication d’outils post-croissants et soutenables (avec l’établissement d’un cahier de charges), qui seront ensuite élaborés dans le WP 3 ;

- une seconde résidence par artiste a lieu dans un tiers-lieu écologique. Lieux pressentis : a) Kerminy en Bretagne, « lieu d’agriculture en arts », dirigé par l’artiste-chercheuse en techniques somatiques et chorégraphiques Marina Pirot et l’artiste sonore Dominique Leroy ; b) L’École des vivants, en Alpes de Haute Provence, animée entre autres par l’écrivain Alain Damasio et qui souhaite « construire au quotidien ce que pourrait être “le monde d’après” » ; c) le M ![lieu], près du parc naturel régional du Mont-Ventoux, porté par l’artiste de l’écologie sonore Loïc Guénin. Cette seconde résidence sera centrée sur les questions de performance qui seront ensuite élaborées dans le WP 3 ;

- une résidence finale commune à l’université Paris 8 en parallèle à la manifestation scientifique (congrès) qui marquera la fin du projet, pour un festival de clôture en relation avec l’événement “Grand Huit” organisé chaque année par l’université. (Par ailleurs des concerts et spectacles dans d’autres lieux sont également prévus dans la partie « Impact », en co-production avec des institutions).

Les artistes et collectifs d’artistes pressentis sont :

- Agostino Di Scipio (première année) musicien et artiste sonore, bien connu dans les milieux de la live electronics et pour ses écrits, qui travaille sur ce qu’il nomme des « écosystèmes audibles », avec des dispositifs électroniques et des programmations informatiques open source, et qui est également spécialiste de la musique électroacoustique de Xenakis. Avec lui, nous réfléchirons lors de la première résidence à l’« économie de moyens » dont il se réclame, en vue de construire des outils dans le WP 3. Lors de la seconde résidence, nous explorons la question de la performance, avec une réflexion sur l’electronic live, mais aussi sur des propositions pour des performances post-croissantes de la musique électroacoustique de Xenakis. Si le temps et les moyens nous le permettent, nous pourrons aussi penser avec lui à des installations sonores interactives dont il est spécialiste.

- L’ensemble de musique l’Itinéraire et Jean-Luc Hervé (seconde année). Créé en 1973 par les compositeurs spectraux, cet ensemble compte parmi les plus importants de la musique dite contemporaine, et poursuit ses missions de création. Il fonctionne comme un collectif, et l’un de ses directeurs, Grégoire Lorieux, est très sensible aux idées de l’écologie. Jean-Luc Hervé, précédemment mentionné, permettra une réflexion sur les conditions du fonctionnement de cet ensemble et sur ce qui pourrait le rendre plus écoresponsable (préconisations logistiques et accompagnement sur les questions écologiques lors des projets de création de l’ensemble) (en relation avec le WP 1). Il contribuera à la réflexion sur la fabrication d’instruments low-tech et sur des performances élaborant la spatialisation du son dans un contexte de moyens post-croissants.

- Le collectif OYE, fondé en 2015, réunit artistes et designers qui créent des scénographies, installations interactives et sculptures lumineuses en combinant construction physique, image, performance audiovisuelle et projection immersive qui revisitent les esthétiques issues du videomapping numérique au moyen de techniques analogiques. Ce collectif organise son propre festival autour de leur projet Visiophare, en open source, avec des ateliers de construction et des performances avec le public. Il contribuera aux réflexions et publications du WP 1 ainsi qu’à la réflexion du WP 3 sur la création d’instruments DIY et sur des performances visuelles post-croissantes en explorant des évolutions de leurs dispositifs Visiophares (réaction au son, portabilité à l’énergie solaire ou dynamo…). On pourra aussi avec eux explorer des performances avec des matières organiques et plastiques recueillies in situ (herbiers, déchets translucides…) et projetées sur des bâtiments ou friches historiques.

Livrables : (1)(2)(3) Les deux premières résidences pour chaque artiste. (4) Le festival de clôture avec commande d’œuvre pour chaque artiste.

WP 3. Se réapproprier les moyens de production artistiques et performer des projets artistiques équilibrés (responsables : J. Fernandes, J.F. Jégo)

Ce WP, en interaction avec le WP 2, possède deux sous-tâches complémentaires. Il se développe par deux laboratoires principalement : le CEAC et l’INREV-AIAC, qui sont familiers des questions traitées et dotés d’équipements importants pour le travail à mener, en grande partie technologique. Ils sont menés par les responsables respectifs et par des membres de leur laboratoire, dont des doctorants ainsi que quelques étudiants de master (dont des stagiaires). Les résidences d’artistes du WP 2 servent pour chacune des trois années d’amorce pour le planning et pour les problématiques développées.

WP 3.1. Fabriquer et expérimenter des moyens artistiques post-croissants et soutenables. Malgré l’existence de kits de programmation interactifs et pédagogiques (comme la Malinette, la Mallette Interactive Artistique Multimédia ou la Mini-malle), le développement des technologies échappe souvent aux artistes et va dans le sens d’un productivisme de plus en plus insoutenable. Il s’agit donc de se questionner de façon pratique sur la réappropriation des moyens de production par les artistes – aussi bien au niveau matériel (électronique, informatique) qu’au niveau logiciel (utilisation de plateformes open source, développement de plug-in ou de modules interopérables) – et de contribuer à l’épanouissement de technologies artistiques post-croissantes, soutenables (durables) et conviviales, puisant dans les traditions du circuit-bending, du hacking, du DIY… (cf. état de l’art). Mêlant création artistique et réflexion sur les technologies artistiques alternatives et équilibrées, nous proposons la construction d’instruments et d’outils de création musicale ou sonore et en arts visuels numériques qui seront efficients, durables et conviviaux et à forte orientation pédagogique, et qui seront pensés comme des dispositifs matériels et « épistémiques » (T. Magnusson, 2019). La communauté artistique commence à s’y atteler : citons seulement l’élaboration en cours d’une sorte d’UPIC (le synthétiseur de Xenakis) construit à partir du recyclage de scanners (https://reso-nance.org/wiki/projets/cisynth/accueil) ou les visiophares, retroprojecteurs revisités du collectif OYE. Durant la première année, du fait de la résidence d’Agostino Di Scipio (WP 2), IMAGINART se focalisera sur des outils proposant une « économie de moyens » ; la seconde année, étant donné la résidence de Jean-Luc Hervé (WP2), le projet pensera le low-tech ; et la troisième année (résidence d’OYE), nous viserons le DIY. Parallèlement à leur fabrication, ces instruments seront expérimentés, notamment pour explorer leurs potentialités pédagogiques en vue de leur appropriation. Livrable : (1) Construction de ces instruments open source, post-croissants et soutenables, selon les trois perspectives mentionnées.

WP 3.2. Performer des projets artistiques équilibrés. Cette sous-tâche étudie l’impact de la décroissance des moyens et des technologies soutenables sur les pratiques scéniques de performance, de concert ou élargies, à partir des cas d’étude que sont la musique / les arts sonores et les arts visuels numériques. Elle mobilise les outils développés dans la sous-tâche précédente et thématise par la pratique artistique les idées proposées dans le WP 1 (qui lui-même bénéficiera des explorations artistiques pour étendre sa sphère de réflexion). Il s’agit d’analyser des pratiques existantes allant dans le sens du projet et d’en élaborer de nouvelles, post-croissantes et avec des technologies soutenables. Le projet confronte notamment l’œuvre d’un compositeur et artiste pluridisciplinaire de la modernité radicale, Iannis Xenakis (connu pour sa vision utopique, prométhéenne et sa foi dans le progrès technologique ainsi que dans un monde aux ressources illimitées : pensons à ses Polytopes) à des artistes actuels repensant les technologies, matérialisant leur impact environnemental, cultivant la frugalité, « renaturalisant » le temps (J.-F. Jégo et al., 2024). Par ailleurs, dans le cadre d’une écologie mentale (processus de subjectivation) et d’une pensée du Do-It-Together (ou Do-It-With-Others) – complément logique du DIY –, IMAGINART teste ces instruments par l’improvisation collective (J. Fernandes et al., 2022), la co-création et la relation humain-machine (échanges avec l’ERC REACH : G. Assayag, 2019) ; à noter que le Do-It-With-Others va de pair avec l’idée de travailler en convivialité et pour une meilleure parité de genre – les technologies, même celles du DIY, sont encore dominées par les hommes (J. Richards, 2016). En outre, avec la performance, il serait intéressant de penser la notion de milieu, très importante dans la pensée écologique (T. Ingold, 2000) : la relation à l’espace, la réappropriation également des lieux ; mais aussi la technique comme milieu (G. Simondon, 2005). C’est pourquoi cette sous-tâche élabore des performances et des concerts sur les scènes classiques (scènes et plateaux des universités partenaires), mais aussi dans quelques milieux et espaces alternatifs et/ou naturels : tiers-lieux, lieux éloignés d’accès, forêts, voire des bâtiments abandonnés ou des ruines alentours, les rendant plus accessibles et aussi plus ancrés dans l’environnement. Enfin, chacune des résidences (WP 2) donnera naissance, pour cette sous-tâche, à des objectifs différents : réflexion sur l’electronic live (avec A. Di Scipio), travail sur la spatialisation (J.L. Hervé) et -expérimentation sur la relation entre la performance visuelle et sonore (OYE). Et cette sous-tâche contribuera aux performances du festival de clôture. Livrable : (1) Ateliers de co-création et performances dans et autour de lieux variés.

WP 4. Documentation et dissémination du projet (responsables : l’ensemble de l’équipe)

WP 4.1. Documentation. Il s’agit ici, d’une part, d’assurer la circulation des réflexions en donnant un feedback en temps réel aux participants du projet et en leur proposant une réflexion méthodologique sur les pratiques de recherche et de création ; d’autre part, de documenter ces pratiques pour pérenniser ce projet. Livrables : (1) Ouverture d’un carnet sur hypotheses.org (conçu en complémentarité avec le site internet du projet et la newsletter) ; (2) Captations d’entretiens et réalisation de podcasts avec les participants du projet (cartes d’identité artistiques et éthiques), documentation des performances et des résidences d’artistes et dépôt des données récoltées (entretiens, processus de création, carnets de bord) sur l’infrastructure Huma-Num (application des principes de la science ouverte et du partage des données - FAIR) ; (3) Réalisation d’un film documentaire (20 minutes) retraçant le projet.

WP 4.2. Dissémination. Cette sous-tâche veille à la diffusion des livrables du projet en planifiant des communications dans des conférences nationales et/ou internationales et des publications en open access. Une résidence d’écriture au milieu de la seconde année du projet permettra de travailler avec l’ensemble des collaborateurs. Elle aura lieu à Barcelone, en partenariat avec le Master’s Degree in Degrowth : Ecology, Economics, Policy de l’université de l’UAB (Universita Autònoma de Barcelona). Comme livrables, IMAGINART fournira plusieurs publications transversales, notamment : (1) Un Petit manuel des pratiques artistiques équilibrées : tenant à la fois lieu de monographie scientifique de l’ensemble du projet (analyses, théorisations et réflexions sur les aboutissements, les résidences et les concepts développés, entretiens choisis, etc.), cette publication aura aussi pour tâche d’établir, à partir des pratiques artistiques développées tout le long du projet, un guide des « bonnes pratiques » et si possible des indicateurs des trois écologies, à l’attention des organisateurs d’événements artistiques, mais aussi des chercheurs (mise sur HAL) ; (2) la direction de deux numéros de revues, sur la thématique et les résultats du projet : revue OICRM (novembre 2027) et revue Filigrane. Musique, son, esthétique, société (2028), au comité de rédaction de laquelle appartiennent plusieurs membres du projet ; (3) plusieurs articles en open access et communications à des colloques et congrès.

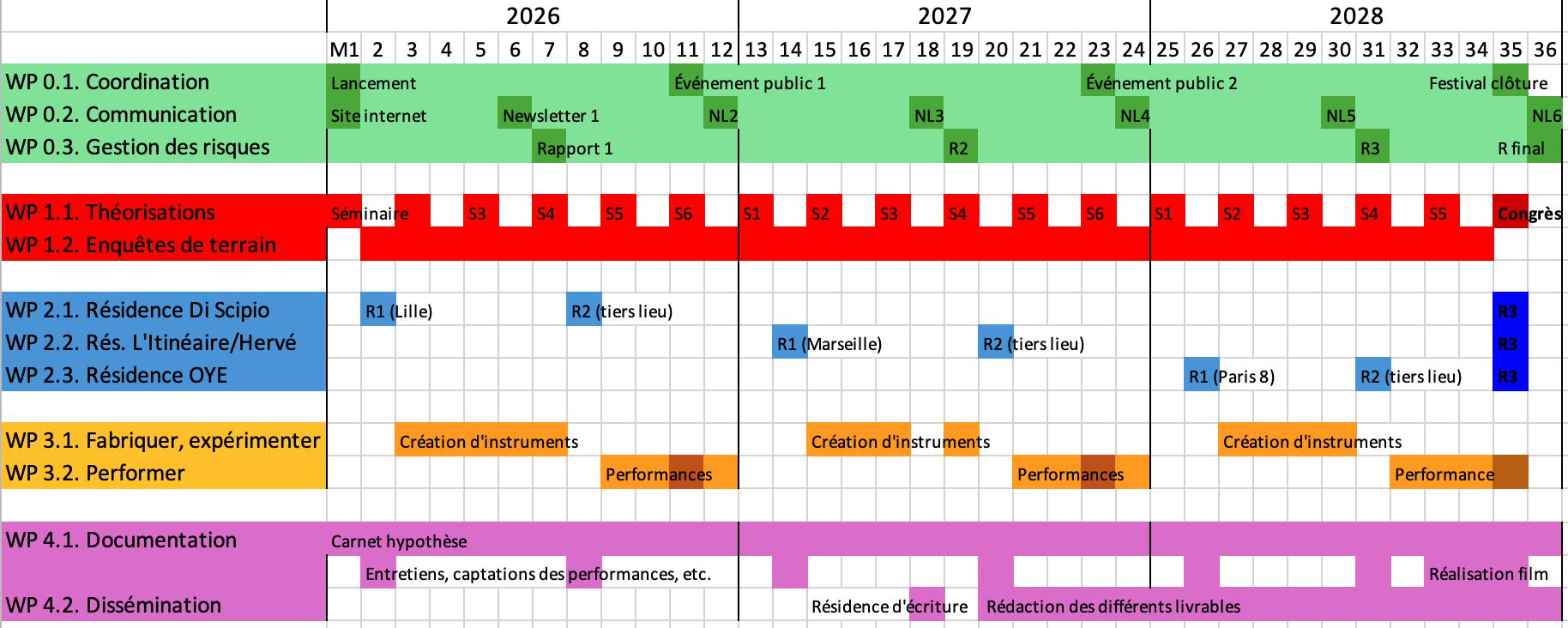

Phasage du projet et diagramme de Gantt

Temps communs du projet :

- au début de chaque année, tous les membres du projet ainsi que les trois artistes (ou groupes d’artistes) invités participeront à des rencontres en visioconférence pour lancer la recherche fondamentale (et la recherche-action) du WP 1, organiser les résidences (WP 2), planifier les recherches-créations du WP 3 et discuter de la documentation à élaborer (WP 4) ;

- le séminaire (WP 1, environ six séances par an, en hybride, présentiel et distanciel) réunira tous les membres du projet ainsi que les artistes invités ;

- au milieu de la seconde année aura lieu la résidence d’écriture (WP 4) ;

- à la fin du projet se dérouleront simultanément le congrès et le festival de clôture (durant lequel sera également projeté le film documentaire produit sur le projet).

II. Organisation et réalisation du projet

a. Coordinateur ou coordinatrice scientifique et son consortium / son équipe

Tableau d’implication du coordinateur et des responsables scientifiques des partenaires dans d’autres projets en cours

|

Nom du ou de la participant.e au projet |

Personne.mois |

Intitulé de l’appel à projets, agence de financement, montant attribué |

Titre du projet |

Nom du coordinateur ou coordinatrice du projet |

Date début - Date fin |

|

M. Solomos |

1 mois |

PREFALC |

Ecologie des mémoires politiques. Arts, son, image |

Makis Solomos |

2025-2026 |

|

M. Solomos |

2 mois |

CAPES-COFECUB (France-Brésil) |

Écologies sonores : sensibiliser à la biodiversité du Pantanal |

M. Solomos, W. Teixeira |

2025-2028 |

|

C. Esclapez |

3 mois |

A*MIDEX |

Projet SMS |

C. Esclapez |

2024-2027 |

|

C. Esclapez |

3 mois |

ANR |

HARMONIE. PEPR ICCARE |

R. Kronland-Martinet |

2023-2029 |

|

J.F. Jégo |

2 mois |

Conseil des Arts du Canada |

Remixer le flying words project |

J. Chateauvert, J.F. Jégo |

2022-2026 |

|

J. Fernandes |

3 mois |

ANR |

AMI SHS – FORESEE |

P. Cary |

2026-2028 |

|

A. Varvarousis |

6 mois |

ERC Synergie Grant |

REAL. A Post-growth Deal. EU |

G. Kallis, J. Hickel, J. Steingeberger |

2023-2029 |

Le coordinateur scientifique et les responsables scientifiques

Le coordinateur scientifique. Makis Solomos (50% FTE), membre honoraire de l’IUF, est Professeur de musicologie à l’université Paris 8, ancien directeur du laboratoire MUSIDANSE (2014-2024). Il a publié 7 livres et 212 articles (ou chapitres de livres ou communications) et il a dirigé 32 publications. Il a organisé (ou co-organisé) 42 colloques ou journées d’étude. Il a dirigé 16 programmes d’études financés. Il fait partie de plusieurs comités scientifiques de revues et est membre co-fondateur de la revue Filigrane. Musique, esthétique, son. Ses recherches portent sur :

- La musique contemporaine et les arts sonores. Il a travaillé sur de nombreux musiciens et artistes sonores. Ses travaux ont contribué au débat musicologique et en études du son avec des recherches sur Adorno, sur la notion d’espace musical, sur la relation technique-technologie, sur la globalisation en musique, sur le paradigme granulaire, sur l’émergence du son… Son livre De la musique au son (cf. bibliographie ; traduit en anglais et en espagnol) propose une synthèse sur une question importante.

- La musique de Iannis Xenakis. Il a inauguré de nouveaux champs de recherche : mettant entre parenthèses l’image du musicien-mathématicien, il a fait connaître le compositeur du son et de l’espace. Il a introduit les « études xenakiennes » en organisant, en 1998, le premier colloque jamais dédié à sa musique. Récemment, ses recherches se sont portées sur la performance de sa musique tant instrumentale qu’électroacoustique. Avec l’association des Amis de Xenakis, il a contribué à la célébration du centième anniversaire (2022), co-organisant un important colloque international et éditant le catalogue de l’exposition Xenakis.

- L’écologie du son et de la musique, depuis quelques années. Prenant l’expression « écologie » au sens de F. Guattari, réfléchissant à la relation entre le son (et la musique) et l’oikos (la demeure commune, le monde), ses recherches dans ce domaine lui ont permis des collaborations depuis le collectif très actif de Paris 8 Arts, écologies, transitions jusqu’à des réseaux internationaux. Son livre Exploring the Ecologies of Music and Sound (cf. bibliographie) ouvre de nouvelles pistes ; il se conclut avec une brève partie sur la décroissance, qui a donné l’impulsion au projet IMAGINART.

-Les responsables scientifiques :

- Jean-François Jégo (25% FTE) est artiste-chercheur dans l’équipe INREV du laboratoire Arts des Images et Art Contemporain (AIAC) et Maître de conférences au département Arts & Technologies de l’Image de l’Université Paris 8. Ses recherches portent sur l’écosophie et l’esthétique de l’interaction côté créateur et côté spectateur. Il crée depuis une quinzaine d’années des installations artistiques et des performances scéniques interactives hybridant réalités virtuelle, augmentée et technologies low-tech, et anime depuis 2021 une semaine de jam de création visuelle numérique avec des masterants et chercheurs dans le festival RectoVRso à Laval en France. Il fait partie du collectif de chercheurs Arts, écologies, transitions de l’Université Paris 8 et co-coordonne le Groupe de Travail sur l’éco-responsabilité du réseau national des arts hybrides et cultures numériques HACNUM.

- João Fernandes (25% FTE) est chercheur, enseignant et improvisateur musical. Il est Maître de Conférences à l’université de Lille et membre du laboratoire CEAC. Responsable du Studio du Nord, ses recherches, axées sur la création musicale, peuvent se décliner dans les thématiques suivantes : (1) l’improvisation musicale libre : analyse des pratiques et leur relation avec le contexte de performance ; (2) la musique électroacoustique : analyse des œuvres et des logiciels dédiés à leur création ; (3) la lutherie numérique : enjeux et problématiques dans la conception des outils numériques pour la création. Il est musicien de l’ensemble d’improvisation musicale libre Grand8 et il participe à plusieurs projets musicaux en tant qu’improvisateur et compositeur de musique électroacoustique.

- Christine Esclapez (25% FTE) est Professeur des universités en musique et musicologie, membre du laboratoire PRISM, et responsable du master Acoustique et musicologie. Ses recherches portent sur plusieurs thèmes : (1) musicologie et interdisciplinarité(s) ; (2) interprétation, réécritures et créations musicales (et sonores) ; (3) écrire l’histoire (de la musique) : entre mémoire et oubli (travaux de réédition de textes des XXe et XXIe siècles en Esthétique musicale et recherches collectives sur les archives musicales et sonores, épistémologie, réutilisation et nouveaux usages) ; (4) recherche-création en musique et musicologie et épistémologie des pratiques de recherche et de création. Elle conduit actuellement plusieurs projets en Corse, Sardaigne et Espagne autour de la « vie » des archives sonores dans les territoires insulaires qui reposent, entre autres, sur l’emploi de méthodologies en recherche-création-action.

-Angelos Varvarousis (17% FTE) est chercheur Ramon y Cajal à l’Université autonome de Barcelone, où il dirige le Master’s Degree in Degrowth : Ecology, Economics, Policy. Il est spécialiste en post-croissance et planification, mettant en œuvre une méthodologie interdisciplinaire qui s’inspire des études urbaines, de la gestion des biens communs et de l’économie sociale et solidaire. Professeur invité dans plusieurs universités (National Technical University of Athens, Tilburg University, Hellenic Open University, University of the Aegean), il est membre de l’ERC Synergy Grant REAL. A Post-Growth Deal, qui est le projet le plus important jamais développé dans ce domaine. Il a collaboré avec des institutions internationales telles que la Commission européenne, le British Council, la Fondation culture Onassis ou l’Oslo Architecture Triennale.

Le consortium : les partenaires et leur complémentarité

Les partenaires :

1. Le laboratoire MUSIDANSE (EA 1572) de l’université Paris 8, spécialisé dans la création musicale ou sonore (et chorégraphique), apportera ses compétences musicologiques et en matière de recherche-création musicale et sonore sur les questions d’écologie, de post-croissance et de soutenabilité. De ce laboratoire collaboreront aussi Isabelle Ginot (PR) pour son expertise sur la danse et l’écologique, Alexandre Pierrepont (MCF HDR) pour son expertise sur l’improvisation ainsi que plusieurs doctorants travaillant sur l’écologie, les technologies, la recherche-création et/ou l’improvisation.

2. L’équipe INREV du laboratoire AIAC de l’université Paris 8 expérimente et théorise des recherche-créations sur les relations entre arts visuels numériques et arts vivants, sur la vie et l’intelligence artificielles et sur la préservation et la transmission du patrimoine artistique au regard des enjeux écologiques et de postérité. Elle apportera ses compétences pour la création d’outils de création numérique et de recherche-création tournée vers l’écosophie et la post-croissance, et sur la performance avec ces outils. De ce laboratoire collaboreront aussi Sophie Daste (MCF) pour son expertise en technologies numériques de création temps-réel ainsi que Ines Selmane, doctorante sur le commissariat d’exposition des œuvres low-tech.

3. Le CEAC (ULR 3587) de l’université de Lille est un laboratoire qui a comme objectif l’exploration des processus et des formes de création contemporaines. Il vise à fusionner la réflexion théorique avec la création artistique interdisciplinaire appuyée par les nouvelles technologies. Il apportera ses compétences dans les interactions entre musique, sciences humaines et développement technologique. De ce laboratoire collaboreront également Alexandre Chèvremont (PR), philosophe de la musique qui travaille sur le son et le lieu ainsi que des doctorant·es.

4. Le PRISM (UMR 7061) apportera ses compétences en recherche-création, épistémologie des interactions arts / sciences et mettra à disposition ses plateformes technologiques pour l’organisation des résidences de création et/ou des manifestations artistiques. Ses nombreux partenaires culturels (MUCEM, CNCM, GMEM) seront sollicités pour l’accueil des résidences et des manifestations scientifiques. De ce laboratoire collaboreront également Joséphine Simonnot (IGR, spécialiste des archives sonores), Pascal Cesaro (MCF, documentariste et chercheur spécialiste des pratiques collaboratives) et Mathieu Barthet (MCF, expert en médias numériques), ainsi que des doctorant·es.

5. L’Institute of Environmental Science and Technology (ICTA-UAB, Espagne) est l’un des centres environnementaux les plus importants d’Europe. Multidisciplinaire et interdisciplinaire, l’institut travaille dans les domaines de la post-croissance, de la science du climat, de l’écologie politique, de l’économie écologique et de la justice environnementale – ses 12 projets ERC actifs témoignent de sa diversité. Il comprend des chercheurs tels que Giorgos Kallis, l’un des spécialistes mondiaux de la post-croissance, PI de l’ERC Synergy Grant REAL. A Post-Growth Deal, qui collaborera à notre projet. Avec IMAGINART, l’institut apportera pour la première fois son expertise dans le domaine des arts.

Partage des tâches entre partenaires. Les 5 partenaires et leurs responsables scientifiques travailleront à tous les WP en fonction de leurs compétences (recherche pour C. Esclapez, M. Solomos et A. Varvarousis, recherche-création pour J. Fernandes et J.F. Jégo ; musique / arts sonores pour C. Esclapez, J. Fernandes et M. Solomos, arts visuels numériques pour J.F. Jégo, post-croissance pour A. Varvarousis). Cependant, leur implication sera aussi spécifique : a) le WP 0 sera mené par M. Solomos ; b) le WP 1 sera mené par M. Solomos, C. Esclapez et A. Varvarousis, tandis que J. Fernandes et J.F. Jégo y collaboreront pour la partie théorique de leur travail et pour leur témoignage artistique ; c) le WP 2 sera mené par les 4 chercheurs et artistes-chercheurs en arts ; d) le WP 3 sera mené par J. Fernandes et J.F. Jégo avec la collaboration de C. Esclapez et M. Solomos ; e) le WP 4 sera mené par les 5 responsables.

Autres partenaires, collaborateurs et experts :

- Le collectif de Paris 8 Arts, écologies, transitions – dont font partie le coordinateur d’IMAGINART ainsi que l’un des responsables scientifiques (J.F. Jégo) –, qui vient de publier le livre collectif important Arts, Ecologies, Transitions : Constructing a Common Vocabulary (cf. bibliographie), collaborera au projet, ainsi que des experts en soutenabilité des arts, organisateurs d’événements artistes ou chercheurs telles que Marie Ballarini (université Paris Dauphine) ;

- D’autres experts en matière de post-croissance et d’écologie, tels que T. Parrique ou C. Brunet (cf. bibliographie) ;

- Des experts en technologies soutenables, notamment F. Bevilacqua et M. Desainte-Catherine, précédemment cités, ainsi que des experts dans le développement de nouvelles interfaces pour l’expression musicale (NIME), notamment Florent Berthaut (CRIStAL, université de Lille) ;

- De très nombreux artistes ou artistes-chercheurs en art en France, en Europe et dans le monde : A. Alombert (université Paris 8), N. Collins (artiste sonore, USA), A. Georgaki (université Kapodistria, Grèce), A.L. George-Molland (université Paul Valéry), B. Gibson (université d’Evora, Portugal), J. Harley (université de Guelph, Canada), C. Pardo Salgado (université de Girone, Espagne), S. Schaub (université de Campinas, Brésil), O. Vianna (musicien-artiste sonore, France-Brésil), K. Taazelar (Institut de Sonologie, Hollande)…

b. Moyens mis en œuvre et demandés pour atteindre les objectifs

Partenaire 1 : MUSIDANSE

Frais de personnel : 94,106k€ :

•Post-doctorant sur 2 ans : 94,106k€ euros. Il s’agira d’un poste en recherche-création, dans le domaine de la musique / arts sonores. Missions :

-WP 0 : participation aux WP 0.1 et WP. 0.2 ;

-WP 1 : participation et contribution aux : a) WP 1.1 : réflexion théorique et organisation des séminaires et du congrès ; b) WP 1.2 : participation aux enquêtes de terrain ;

-WP 2 : contribution aux résidences et plus particulièrement à celle avec l’Itinéraire.

-WP 3 : contribution aux : a) WP 3.1 par des ateliers de hacking, d’électronique, de DIY (Arduino), la fabrication de synthétiseurs et d’autres outils musicaux-sonores aussi bien matériels que logiciels ; par la mise en place de protocoles d’expérimentation de ces outils ainsi que d’ateliers pédagogiques et d’ateliers destinés au grand public à partir d’un format « jeu de cartes » autour de la notion de créativité, questionnant notre façon d’agir dans le quotidien ; b) WP 3.2 n expérimentant de nouveaux lieux (tiers-lieux) pour la performance ainsi que des manières de se réapproprier des lieux de performance classiques, et en expérimentant de nouveaux modes d’écoute fondés sur la co-création ; composition d’une œuvre musicale à performer selon les modalités expérimentées ; contributions aux performances du festival de clôture.

Coûts des instruments et du matériel : 3k€ : Achat ordinateur pour le post-doctorant.

Coûts du recours aux prestations de service (et droits de propriété intellectuelle) : 16k€ :

•Rémunération pour la résidence lors du festival de clôture : 3k€.

•Aide à la publication : 10k€. Actes des séminaires et du congrès ; publication multimédia de l’enquête de terrain ; Petit manuel des pratiques artistiques équilibrées, direction de deux numéros de revues, articles en open access.

•Création du site web du projet : 3k€.

Frais généraux non-forfaitisés : 41,2k€ :

•Festival de clôture à Paris 8 : missions pour les artistes et les membres d’IMAGINART (12 personnes) : 9,05k€.

•Résidence d’écriture à Barcelone : missions (10 personnes) : 7,9k€.

•Missions pour le séminaire : 5,25k€.

•Missions pour l’enquête de terrain : 5k€.

•Missions autres : 5k€. Rencontres entre les membres du projet, présentation à des congrès, etc.

•Organisation du congrès : 5k€.

•Organisation d’événements : 4k€. Mini-performances + cf. retombées.

Partenaire 2 : INREV-AIAC

Frais de personnel : 49,086k€ :

•IGE (ingénieur d’étude) sur 10 mois (WP 2-3) : 40,560k€. Missions : spécialiste en recherche-création et en arts numériques, la personne recrutée contribuera à la création d’outils et aux expérimentations en matière de performance (WP 3) ainsi qu’à la résidence du collectif OYE (WP 2) ; elle contribuera également à la jam de clôture à l’université Paris 8 (WP 3).

•2 stagiaires sur 6 mois : 8,526k€. Missions : 2 étudiants du Master Création Numérique (parcours Arts et Technologies de l’Image) de l’Université Paris 8 accompagneront l’artiste en résidence (WP 2) et participeront à la création d’outils (WP 3). Ils aideront à l’organisation des workshops tout-public et au festival de clôture.

Coûts des instruments et du matériel : 2k€ : Achat de matériel pour la construction d’outils.

Coûts du recours aux prestations de service (et droits de propriété intellectuelle) : 5k€ :

•Rémunération pour les résidence 1 et 2 du collectif OYE : 3k€.

•Commande d’œuvre dans le cadre de la résidence du collectif OYE : 2k€.

Frais généraux non-forfaitisés : 17,62k€ :

•Les 2 résidences du collectif OYE : missions pour les artistes et les membres d’IMAGINART (10 personnes) : 10,62k€.

•Missions autres : 3k€. Rencontres entre les membres du projet, présentation à des congrès, etc.

•Organisation d’événements : 4k€. Mini-performances + cf. retombées.

Partenaire 3 : CEAC

Frais de personnel : 8,526k€ :

•2 stagiaires sur 6 mois : 8,526k€. Missions : 2 étudiants du Master arts (parcours musique, interprétation, invention) de l’université de Lille accompagneront l’artiste en résidence (WP 2). Ils contribueront à la création d’outils et aideront à l’organisation des workshops tout-public et du festival de clôture (WP 3).

Coûts des instruments et du matériel : 6k€ : Achat de matériel pour la construction d’outils.

Coûts du recours aux prestations de service (et droits de propriété intellectuelle) : 4k€ :

•Rémunération pour les résidence 1 et 2 d’Agostino Di Scipio : 2k€.

•Commande d’œuvre dans le cadre de la résidence d’Agostino Di Scipio : 2k€.

Frais généraux non-forfaitisés : 18,32k€ :

•Les 2 résidences d’Agostino Di Scipio : missions pour l’artiste et les membres d’IMAGINART (10 personnes) : 11,32k€.

•Missions autres : 3k€. Rencontres entre les membres du projet, présentation à des congrès, etc.

•Organisation d’événements : 4k€. Mini-performances + cf. retombées.

Partenaire 4 : PRISM

Frais de personnel : 54,078k€ :

•IGR (ingénieur de recherche) sur 9 mois : 49,815k€. Mission : spécialiste en recherche-création, la personne recrutée contribuera à l’établissement de la documentation et de la constitution des archives du projet. Elle participera aux entretiens avec les artistes et secondera les responsables scientifiques, en collaboration avec l’ensemble de l’équipe scientifique.

•1 stagiaire sur 6 mois : 4,263k€. Missions : un étudiant issu du master Acoustique et Musicologie (parcours Musiques, Technologies et Humanités ; parcours Ingénierie et Conception Sonore) de l’université Aix-Marseille aura l’opportunité de participer au projet sous la forme d’un stage de 6 mois gratifié dont l’enjeu sera d’accompagner la résidence de création qui aura lieu à Marseille en relation avec le GMEM (Centre national de création musicale) ainsi que d’élaborer la documentation de l’ensemble du projet (captations, réalisation de podcast) en relation avec l’IGR recruté.

Coûts des instruments et du matériel : 1k€ : Achat de matériel pour la documentation.

Coûts du recours aux prestations de service (et droits de propriété intellectuelle) : 5k€ :

•Rémunérations pour les résidence 1 et 2 de L’itinéraire / Jean-Luc Hervé : 3k€.

•Commande d’œuvre dans le cadre des résidences de L’itinéraire / Jean-Luc Hervé : 2k€.

Frais généraux non-forfaitisés : 24k€ :

•Les 2 résidences de L’itinéraire / Jean-Luc Hervé : missions pour les artistes et les membres d’IMAGINART (10 personnes) : 12k€.

•Missions : 8k€ : a) pour la réalisation de la documentation ; b) rencontres entre les membres du projet, présentation à des congrès, etc.

•Organisation d’événements : 4k€.

Moyens demandés par grand poste de dépense et par partenaire

|

|

MUSIDANSE |

INREV-AIAC |

CEAC |

PRISM |

|

Frais de personnels |

94,106k€ |

49,086k€ |

8,526k€ |

54,078k€ |

|

Coûts des instruments et matériels |

3k€ |

2k€ |

6k€ |

1k€ |

|

Prestation de service et droits de propriété intellectuelle |

16k€ |

5k€ |

4k€ |

5k€ |

|

Frais généraux non forfaitisés |

41,2k€ |

17,62k€ |

18,32k€ |

24k€ |

|

Préciput pour un partenaire public |

20,83k€ |

9,95k€ |

4,974k€ |

11,35k€ |

|

Sous-total |

175,136k€ |

83,656k€ |

41,82k€ |

95,428k€ |

|

Aide demandée |

396,04k€ |

|||

III. Impact et retombées du projet

Impact académique

Dans cette collaboration entre les Nords et les Suds – Lille et Saint-Denis (banlieue parisienne) / Marseille et Barcelone – sur la thématique d’une possible évolution vers une société post-croissante, aux technologies soutenables, à travers des projets artistiques équilibrés, les retombées peuvent être multiples. Soulignons d’abord l’impact en matière académique. En premier lieu, IMAGINART espère contribuer, par sa méthodologie innovante, au dialogue fertile entre recherche fondamentale et recherche-création, d’un côté ancrant les pratiques artistiques dans le monde universitaire, de l’autre mettant celles-ci en lien naturel avec les pratiques de théorisation de ce dernier. En second lieu, les idées principales développées dans ce projet sont encore peu portées par les recherches universitaires : l’imbrication des réflexions sur les évolutions post-croissantes des moyens et sur la soutenabilité des technologies dans l’art nous semble nécessaire pour contrebalancer la fièvre actuelle autour de l’intelligence artificielle qui prend peu en compte les coûts environnementaux, sociaux, mentaux de la technologie ; par ailleurs, si le débat sur les pratiques écoresponsables, déjà amorcé, se poursuit, il porte encore peu sur les pratiques artistiques elles-mêmes. En troisième lieu, plusieurs des livrables sont à destination du monde académique : le séminaire, le congrès, l’enquête qualitative, une partie de la documentation, les publications et une partie importante du Petit manuel des pratiques artistiques équilibrées.

Impact artistique

« Il s’agit de d’imaginer des formes post-croissantes pour mieux s’épanouir », disions-nous. La question n’est nullement d’imposer une esthétique de l’austérité : il n’y a pas d’art « décroissant », il y a seulement une décroissance possible des moyens artistiques. Le propos d’IMAGINART est d’imaginer des pistes pour penser des formes artistiques plus soutenables, plus accessibles et ouvrant nos imaginaires, à travers des cas d’étude et des projets artistiques qui seront développés lors des résidences. Nous espérons, à travers ces pistes, pouvoir offrir l’expertise que nous aurons gagnée sur ces sujets aux institutions artistiques – qui sont toujours demandeuses d’idées –, notamment à travers le Petit manuel des pratiques artistiques équilibrées. Simultanément, nous leur proposerons de produire les artistes en résidence du projet pour d’autres performances que celles prévues avec les moyens alloués au projet. Nous dialoguerons ainsi avec des Centres nationaux de création musicale tels que le GMEM (Marseille), le GRM (Paris), Césaré (Reims) ou Voce (Pigna, Corse), avec des institutions artistiques telles que Main d’Œuvre (Saint-Ouen, « Lieu pour l’imagination artistique et citoyenne »), La Malterie (Lille), Art Zoyd Studios (Valenciennes), avec d’autres tiers-lieux que ceux du projet, avec des festivals tels que Sonic Protest ou le festival de Laval, avec des musées tels que le MUCEM… Enfin, nous tâcherons de rendre disponibles les outils fabriqués (outils conviviaux et soutenables) aux communautés artistiques et scientifiques et à transmettre le savoir-faire que nous aurons acquis en les fabriquant.

Impact pédagogique

Tout naturellement, IMAGINART se prolongera vers la pédagogie. Tout d’abord, avec les pratiques pédagogiques de ses membres qui, étant pour la plupart enseignants-chercheurs, profiteront de leur service en enseignement pour tester leurs hypothèses de recherche ou de recherche-création. Ensuite, le projet établira des échanges entre les masters des cinq universités partenaires : master Musicologie et master Master Création Numérique de Paris 8, master Acoustique et Musicologie d’Aix-Marseille, master Arts de Lille et Master’s Degree in Degrowth : Ecology, Economics, Policy de l’UAB. Pour Paris 8, la collaboration se fera également avec le master de l’EUR ArTeC, avec le master TREES (Transitions écologiques, économiques et sociales) et avec le master en cours de création Arts et écologie (auquel participent le coordinateur du projet et l’un des responsables scientifiques). Par ailleurs, le projet mettra en place des ateliers (prolongeant ceux du WP 3) pour ces formations ou d’autres, qui seront demandeuses, sur le DIY, sur le hacking, sur la fabrication d’instruments… Enfin, le projet candidatera à l’EUR ArTeC pour une université d’été.

Science-société et actions grand public

L’ancrage d’IMAGINART dans une réflexion sur les écologies le porte clairement vers des questions science-société et vers des actions grand public. Plusieurs des événements organisés par le projet – que ce soient les moments théoriques comme le séminaire ou les journées d’étude ou les moments de pratique artistique – seront ouverts au public et en appelleront à sa participation active et critique sous forme de débats et d’échanges totalement intégrés dans ces événements. Le moment final de la résidence des trois artistes et groupes d’artistes à l’université Paris 8 se fera lors du festival « Grand Huit » organisé par l’université à chaque rentrée, auquel participe un public très varié du campus universitaire et d’ailleurs (soulignons ici que Paris 8, l’université du coordinateur et de l’un des responsables scientifiques du projet, vient de se renommer « université des créations » et postule au label universitaire « Science Avec et Pour la société »). La dissémination des livrables scientifiques s’opérera, parallèlement à des communications scientifiques, lors de conférences grand public. Sous réserve d’écho auprès de spécialistes de la question, nous pourrons aussi envisager d’organiser des événements lors de séances d’art-thérapie, développant la question de l’écologie mentale. Par ailleurs, bien qu’orienté sur les pratiques artistiques elles-mêmes, IMAGINART portera une réflexion sur la réception des œuvres d’art en contexte de post-croissance et de technologies soutenables, notamment lors des séminaires et du congrès du WP 1 ainsi que lors du déroulement du WP 3 à l’occasion des performances publiques qui seront données.

Impact écosophique

Pour conclure, soulignons le possible impact « écosophique » (F. Guattari, 1989) d’IMAGINART, c’est-à-dire la convergence des effets sur les trois écologies : réduction du coût environnemental (écologie environnementale), développement d’une pensée et de pratiques de l’art comme un bien commun (écologie sociale), revalorisation de l’imaginaire et de l’univers affectif (écologie mentale). À une époque où l’écologie environnementale est parfois considérée comme « punitive », c’est-à-dire avec des effets sociaux et/ou mentaux négatifs, il est important de rappeler, à travers l’exemple de l’art, qu’il peut en aller autrement. En épousant des formes multiples de décroissance des moyens et en développant des technologies soutenables, la musique / les arts sonores et les arts visuels numériques peuvent, modestement, contribuer à suggérer qu’utiliser moins de moyens ou utiliser les moyens de manière plus frugale afin de décarboner notre monde peut aussi contribuer à mieux les partager et à les rendre plus conviviaux et appropriables, et donc réparables, de sorte que les concitoyens développent davantage leur capacité d’agir.

IV. Références

AIMEE (BARBANTI Roberto, PARDO SALGADO Carmen, PAPARRIGOPOULOS Kostas, SOLOMOS Makis) (éd.) (2016) : Art i decreixement /Arte y decrecimiento / Art et décroissance, Girona, Documenta universitaria.

ASSAYAG Gérard (2019) : REACH : Raising co-creativity in cyber-human musicianship, ERC AdG.

BALLARINI Marie, DELESTAGE Charles-Alexandre (2024) : « Analyse de l’Impact des Technologies de Réalité Virtuelle et Augmentée dans le Spectacle Vivant », en ligne sur https://hacnum.org.

BARBANTI Roberto (2023) : Les sonorités du monde. De l’écologie sonore à l’écosophie sonore, Paris, Les presses du réel.

BARBANTI Roberto, BORDINI Silvia, VERNER Lorraine (2012) : « Art, paradigme esthétique et écosophie », Chimères n°76, p. 123.

BARBANTI Roberto, GINOT Isabelle, SORIN Cécile, SOLOMOS Makis (2024). Arts, Ecologies, Transitions. Constructing a common vocabulary, Londres, Routledge, 2024, 233 p. Version française : Arts, écologies, transitions. Un abécédaire, Paris, Les Presses du Réel, 2024, 293 p.

BARRON Stéphan (1997) : Art planétaire et romantisme techno-écologique, thèse de doctorat, Université Paris 8.